横浜オフィス|治験・臨床研究支援の

シミックヘルスケア・インスティテュート

横浜オフィスでは、治験コーディネーター(CRC)・治験事務局担当者(SMA)を中心に、医療の未来を支える仕事に挑戦しています。

横浜オフィスでは、治験コーディネーター(CRC)・治験事務局担当者(SMA)を中心に、医療の未来を支える仕事に挑戦しています。

ABOUT US

シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社(CHI)は、全国の主要都市を中心に拠点を構築しています。

CHI の横浜オフィスは2010年に開設され、CHIの中でも歴史のある拠点の一つです。主に西関東エリアを管轄し、大学病院や大規模総合病院を中心に、専門領域を得意とするクリニックまで、幅広く治験・臨床研究を支援しています。

| 所在地 | 〒220-0004 横浜市西区北幸1-11-15 横浜STビル6F |

|---|---|

| 最寄り駅 | 「横浜駅」より徒歩8分 |

| TEL | 045-324-0571 |

| FAX | 045-324-0572 |

| 01 | FEATURES |

JR「横浜」駅の西口から徒歩8分のところに横浜オフィスはあります。ジョイナス地下街と呼ばれる駅直結の地下街を通ると、南12番出口から徒歩1分、雨の日でも快適に通勤でき、医療機関への移動にも便利な場所です。

横浜市西区北幸はIT・通信企業や金融業などのオフィスビルや商業施設が立ち並び、平日は多くのビジネスパーソンが行きかうビジネス街。そのため飲食店やカフェも多く、ランチタイムには困りません。お昼の休憩時間には、同僚と出かけたり、ビル内で販売しているお弁当を買ってきたりと、社員それぞれの方法でリフレッシュしています。

| 02 | FEATURES |

治験コーディネーター(CRC)など、普段は担当する医療機関で勤務しているため、オフィスで全員が顔を合わせる機会は稀ですが、期首に行われるキックオフミーティングでは多くのメンバーが集結し、目標のすり合わせを行います。このミーティングでは、新しく入社した人の紹介をはじめ、メンバー同士のコミュニケーションも大切にしており、お互いをより深く知る場となっています。

オフィス内には、治験支援での貢献を称え、社内外で表彰された賞状が並んでいます。CHIの各拠点で見られる光景ですが、日頃の頑張りを評価される、クライアントからのAwardや社内の表彰制度は、治験コーディネーターのモチベーションにつながっています。

INTERVIEW

INTERVIEW | 01 |

学生時代から化学の勉強が好きだったNさん。多様なキャリアパスを選べる薬学部へ進学し、卒業後は薬剤師として病院に入職しました。院内薬剤師として経験を積んだ頃、もともと興味のあった医薬品開発や治験に携わりたいという想いがあり、2024年2月CRCとしてCHIに転職、現在に至ります。

現在は市内の総合病院にて、オンコロジー(がん)や内分泌代謝、乾癬(かんせん)などの試験を担当しています。CRCになって1年余りですが、主担当として試験を持ち、ほぼ毎日病院に訪問する忙しい日々を送っています。薬剤師と共通するのは、患者さんと関わりのある仕事だということ。お薬手帳を見ながら、患者さんに併用薬を確認したり、副作用など薬剤のリスクを説明したりといった薬剤師の経験は、CRCになってからも、患者さんに安心感を持ってもらえるよう慎重に説明する際の心構えとして活かされています。

一方異なるのは、持つべき知識や対応の範囲です。薬剤にフォーカスして知識を深めていた薬剤師と異なり、CRCは治療のための検査や診断、疾患に関する知識も深めなければなりません。日々の勉強は簡単ではありませんが、薬剤師時代には関わったことのない領域を経験でき、新たな学びを得ています。また薬剤師のときも医師と話す機会はありましたが、なぜその治療に至ったのか医師に見解をもらったり、治験の検査の精度管理の詳細について医療機関スタッフに相談したり、CRA(モニター)と交渉をしたりと、さまざまな方とコミュニケーションを取る必要があります。難しいことも多い分、実りも大きい仕事です。

病院勤務と違うのは、当直制ではないということ。その日の業務を終わらせるのが目標ではなく、最初から最後まで一つの試験を担当する点は大きな違いです。もちろん休暇などでチームメンバーに引き継ぐこともありますが、長いスパンで責任を持って業務を遂行するという働き方は初めてで、やりがいを感じています。今はまだ経験が浅く、担当試験の大きな節目を迎えていませんが、担当した試験の薬剤が承認に至ったときには大きな達成感を感じるのではないかと期待しています。

まずは治療の選択肢がない患者さんへ、新しい治療法という選択肢を増やすためのサポートを通じて、一人前のCRCとして成長し、将来的には私が教わったマネージャーのように、後輩指導できるような先輩CRCを目指したいと考えています。

治験コーディネーター(CRC)とは:

CRC(Clinical Research Coordinator)は、治験を実施する医師などの指示のもと、治験の円滑な進行をサポートする役割を担っています。医師や医療機関スタッフ、患者さん、製薬企業など、各関係者との調整は、治験支援には欠かせない業務の一つです。

INTERVIEW | 02 |

Mさんは、整形外科クリニックに勤務していましたが、2012年9月、より幅広い業務に携わりたいと考え、転職を決めました。数ある医療関連企業のなかでSMOを選んだのは、根底に「患者さんと接したい」という想いがあったから。入社以降、CRCとして10年以上患者さんに寄り添い、治験を支援してきました。

医療機関では、名刺交換すら経験するシーンがありませんでしたが、企業の一員としてビジネスマナーも学び、研修以外にも先輩や上司にビジネスマンとしての心得を教わりました。CRCとしては、リウマチなど整形外科領域だけでなく、循環器から消化器系まで幅広い領域の試験を担当し、グローバル試験が今より少なかった頃、日本と海外の治験プロセスのギャップに対応しつつ、困難を乗り越えてプロジェクトを遂行した経験は今でも忘れられません。男性CRCの割合は低いですが、多くの経験を経て今に至るのは、性別など意識させないオフィスの雰囲気と、良い指導者がいたからだと感じています。

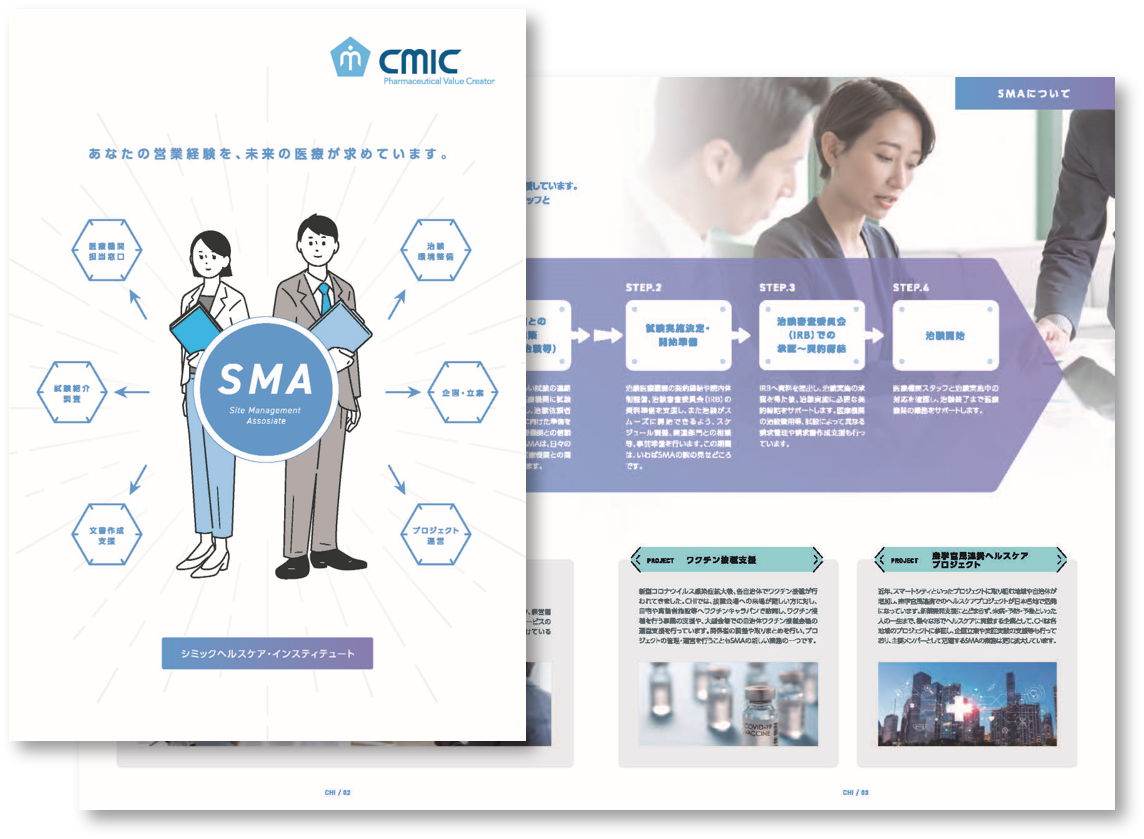

治験事務局担当者(SMA:Site Management Associate)とは:

SMAとは、日々習得する医薬品・医療機器に関する幅広い知識をもとに、製薬企業(治験依頼者)や医師、医療機関スタッフと新薬開発の重要なプロセスを推進する業務です。

また近年では、SMAの持つ知識や経験、コミュニケーション能力を活かし、その業務範囲は拡がっています。

INTERVIEW | 03 |

治験コーディネーター(CRC)とは:

CRC(Clinical Research Coordinator)は、治験を実施する医師などの指示のもと、治験の円滑な進行をサポートする役割を担っています。医師や医療機関スタッフ、患者さん、製薬企業など、各関係者との調整は、治験支援には欠かせない業務の一つです。

MESSAGE

※DCT (Decentralized Clinical Trial:分散型臨床治験):

医療機関へ行かずに、オンライン診療やデバイスなどを活用し、患者の自宅などでも治験が実施できる手法のこと

Pamphlet

Recommended

FAQ

Q.

A.

はい、未経験の方もご応募可能です。

シミックヘルスケア・インスティテュートでは、入社後の研修制度を整えており、医療・臨床研究の基礎から丁寧に学べる環境があります。多くの社員が、看護師・薬剤師・臨床検査技師などの医療系資格を活かして未経験からCRC・SMAとして活躍しています。

Q.

A.

必須資格はありませんが、医療機関での勤務経験(看護師、臨床検査技師、医療事務など)や、製薬企業・CROでの経験が活かせます。

また、コミュニケーション力やチームでの協働経験も重視しています。

Q.

A.

入社後は、シミックグループ共通の導入研修に加え、専門領域ごとの実務研修を実施します。OJTによるフォローアップ体制も充実しており、配属後も継続的に学びながらスキルアップできます。

また、e-learningや資格取得支援など、キャリアに合わせた学習支援も行っています。

詳しくは、研修制度ページをご覧ください。

Q.

A.

ご本人の希望やお住まいの地域、経験・スキルを考慮したうえで決定します。

全国の主要都市にオフィスを展開しており、U・Iターンを希望される方のご相談にも柔軟に対応しています。

Q.

A.

業務内容によってはリモートワークを取り入れています。特にSMAや本社部門では、オンライン会議やクラウドシステムを活用し、柔軟な働き方が可能です。一方、CRCなど医療機関支援業務では、現場での対応を中心としています。

Q.

A.

CRCやSMAとして経験を積んだ後、マネージャー職や教育担当、プロジェクトリーダーなどへのキャリアアップが可能です。

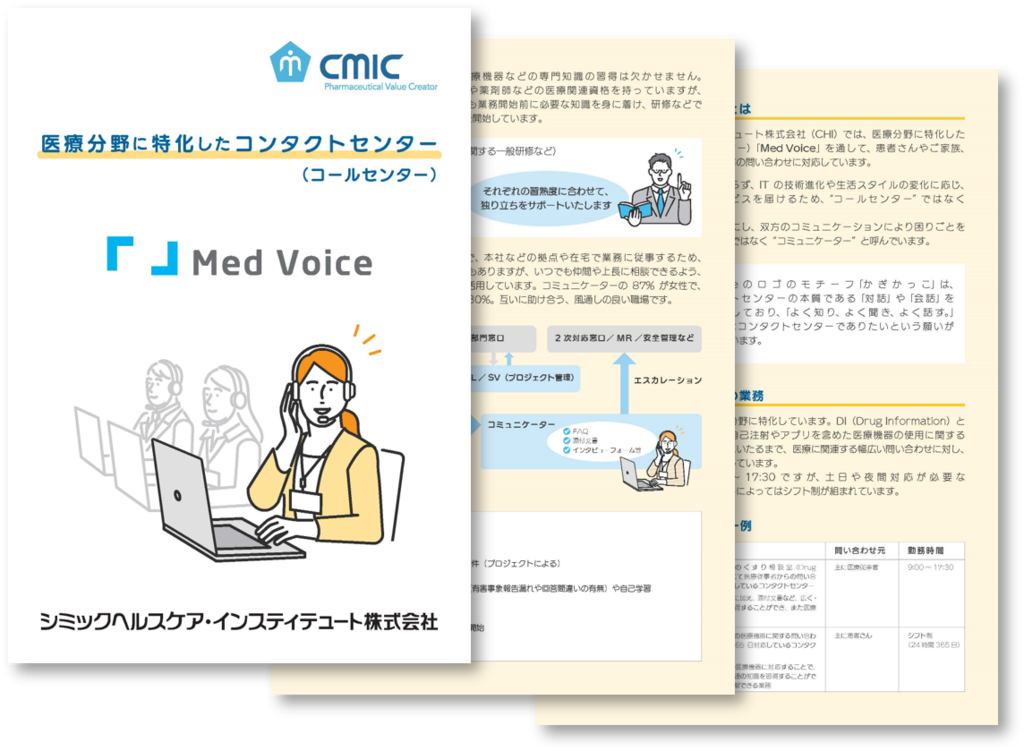

また、他事業部(コンタクトセンター、患者サポートプログラムなど)や本社管理部門へのキャリアチェンジも実績があります。

Q.

A.

エントリー → 書類選考 → 適性検査・面談(1〜2回) → 内定 → 入社

応募から内定までの期間は約1〜1.5ヶ月です。面談はオンラインで実施することも可能です。

Q.

A.

採用に関するお問い合わせは、「お問い合わせフォーム」よりご連絡ください。

また、定期的に開催しているWEB職種説明会でも、採用担当者にチャットで直接ご質問いただけるお時間がございます。

Copyright © CMIC HealthCare Institute CO., LTD. All Rights Reserved.